Lange Zeit galt FOMO („Fear of Missing Out“) als die treibende Kraft der digitalen Generation. Jede Instagram-Story, jedes TikTok-Video erinnerte daran, dass irgendwo da draußen eine bessere Party, ein spannenderes Abenteuer oder ein bedeutungsvolleres Gespräch stattfand – und man selbst saß mit einer Tasse Tee auf dem Sofa. Eine Katastrophe!

Doch langsam, fast heimlich, formierte sich Widerstand. Menschen begannen, das Offensichtliche zu erkennen: Ständig überall dabei zu sein, macht nicht glücklich. Im Gegenteil, es macht nervös, gestresst, rastlos. Der immerwährende Vergleich, das Gefühl, etwas zu verpassen, selbst wenn man eigentlich gar nicht dabei sein wollte – es war eine Spirale, die nie endete.

Und so wurde aus der Angst, etwas zu verpassen, plötzlich die Lust, Dinge bewusst zu verpassen. JOMO war geboren.

Der Reiz des Verzichts – warum es gut tut, nicht überall zu sein

Die Psychologin Sherry Turkle vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) beschreibt in ihrem Buch „Alone Together“, dass unsere ständige Vernetzung durch Technologie zu einem Gefühl der Isolation führen kann. Sie argumentiert, dass trotz (oder gerade wegen) der ständigen digitalen Verbindung unsere Fähigkeit zu echten, tiefen sozialen Interaktionen leidet.

Wer bewusst Zeit für sich nimmt, statt jedem sozialen Impuls nachzugeben, erlebt oft das Gegenteil: ein Gefühl von Kontrolle, Entspannung und echtem Genuss am Moment. Es ist nicht das erzwungene „Self-Care“, das sich wie ein weiterer Punkt auf der To-Do-Liste anfühlt. Es ist echtes Wohlbefinden, das sich aus der Freiheit ergibt, Dinge nicht tun zu müssen.

JOMO als gesellschaftlicher Trend – sind wir alle müde vom ständigen Mitmachen?

Die Bewegung des bewussten Verpassens ist längst keine Randerscheinung mehr. Soziologen sprechen von einem Trend hin zu mehr digitalem Minimalismus und bewusster Abgrenzung. Während das letzte Jahrzehnt vom Druck der ständigen Erreichbarkeit geprägt war, wächst nun der Wunsch nach mehr Ruhe und einem eigenen Rhythmus.

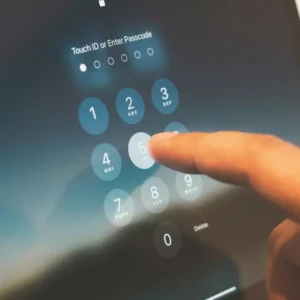

Ein Beispiel ist der wachsende Erfolg von Offline-Retreats, bei denen Menschen ihr Handy für eine Woche abgeben und in völliger Stille leben. Oder die steigende Popularität von Social-Media-Detox-Challenges, die Menschen ermutigen, ihre Online-Zeit radikal zu reduzieren. Selbst große Konzerne erkennen den Trend – so führte Apple bereits 2018 die Bildschirmzeit-Funktion ein, um bewussteren Medienkonsum zu fördern.

Aber macht JOMO nicht einsam?

Der große Vorwurf gegen JOMO: Wer immer Nein sagt, verpasst doch irgendwann echte, wichtige Momente. Die Hochzeit eines Freundes, das einmalige Festival-Erlebnis, der spontane Abend, der eine Freundschaft für immer verändert.

Und ja – es gibt eine Grenze zwischen gesundem Rückzug und sozialer Isolation. Doch JOMO bedeutet nicht, alles zu verpassen – sondern das Richtige zu verpassen. Es bedeutet, bewusster auszuwählen, wann man dabei sein möchte und wann nicht.

Die Harvard-Professorin Sherry Turkle, die zur digitalen Einsamkeit forscht, beschreibt es so: „Echte Verbundenheit entsteht nicht durch Quantität, sondern durch Qualität. Es geht nicht darum, immer verfügbar zu sein, sondern um echte, bedeutungsvolle Interaktion.“

JOMO ist kein Rückzug – es ist ein Statement

JOMO ist nicht das resignierte „Ich habe keine Lust“. Es ist das selbstbewusste „Ich muss nicht“. Es ist die Entscheidung, nicht nach Aufmerksamkeit, sondern nach echtem Wohlbefinden zu streben.

In einer Welt, in der alles darauf ausgelegt ist, uns süchtig nach sozialer Bestätigung zu machen, ist das größte Zeichen von Freiheit vielleicht genau das: sich einfach mal rauszunehmen – und es zu genießen.

Neueste Kommentare