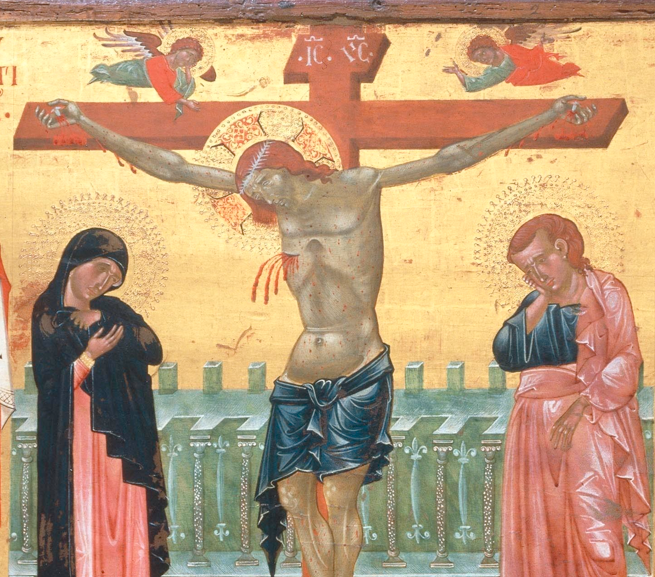

Der Karfreitag ist für viele gläubige Christinnen und Christen ist er ein Tag des Innehaltens, der Trauer – aber auch der Hoffnung auf die Erlösung, die mit Ostern verbunden ist.

Die Wurzeln des Karfreitags reichen bis in die früheste Christenheit des 2. Jahrhunderts zurück. Bereits in der Urkirche wurde der Tod Jesu als zentrales Heilsereignis in besonderer Weise begangen. Der Name „Karfreitag“ stammt vom althochdeutschen Wort „kara“, was Klage, Trauer oder Kummer bedeutet.

In den ersten Jahrhunderten war der Karfreitag vor allem ein Tag der strikten Buße und Stille, an dem keine Eucharistie gefeiert wurde. Stattdessen standen Lesungen aus der Passionsgeschichte, das sogenannte Karfreitagsgebet und Kreuzverehrungen im Mittelpunkt.

Seit dem 4. Jahrhundert wurde der Karfreitag fester Bestandteil der Karwoche, der letzten Woche vor Ostern, die mit dem Palmsonntag beginnt. Die liturgische Ausgestaltung entwickelte sich im Laufe des Mittelalters und wurde durch die Reformation teils grundlegend verändert.

In der evangelischen Kirche, besonders in den deutschsprachigen Ländern, hat der Karfreitag bis heute einen sehr hohen Stellenwert. In vielen protestantischen Regionen gilt er als einer der zentralen Feiertage des Jahres. In katholischen Gegenden wird er ebenfalls feierlich begangen, wenngleich Ostern im katholischen Jahreskreis stärker im Zentrum steht.

Ein Tag des Schweigens und der Zurückhaltung

Für viele Christen ist der Karfreitag ein Tag der Ernüchterung und Selbstbesinnung. Gläubige sollen sich von weltlichen Freuden fernhalten, darunter:

keine festlichen Feiern

kein Fleischverzehr (Fasttag)

kein Tanz oder laute Musik

kein Konsum von Alkohol oder Unterhaltung

Verzicht auf Arbeit, wenn möglich

In einigen Ländern – darunter Deutschland und Teile Österreichs – gelten auch gesetzliche Einschränkungen, etwa das sogenannte Tanzverbot oder Einschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen.

Historische und gesellschaftliche Perspektive

Aus Sicht von Historikern hat sich der Karfreitag über die Jahrhunderte stark gewandelt – sowohl in der theologischen Deutung als auch in der gesellschaftlichen Relevanz. Während er im Mittelalter tief in der kollektiven religiösen Praxis verankert war, nimmt seine Bedeutung heute – vor allem in säkularisierten Gesellschaften – zunehmend ab.

Der Historiker Thomas Kaufmann, Experte für Reformationsgeschichte, beschreibt den Karfreitag als „emotional verdichteten Moment christlicher Erinnerungskultur“. Er sieht in ihm ein „Symbol für Schuld, Erlösung und das Drama menschlicher Vergänglichkeit“.

Gleichzeitig wird der Tag in heutigen Debatten gelegentlich zum Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzung – etwa, wenn es um religiöse Neutralität, gesetzliche Feiertagsregelungen oder kulturelle Vielfalt geht.

Der Karfreitag bleibt – trotz aller gesellschaftlichen Veränderungen – ein Tag von tiefer religiöser und kultureller Bedeutung. Er lädt zur Besinnung, zum Gedenken an Leiden und Tod und zur Reflexion über grundlegende Lebensfragen ein. In einer zunehmend schnelllebigen Zeit behält dieser stille Feiertag seine Rolle als Moment des Innehaltens – im Glauben wie auch im kulturellen Gedächtnis Europas.

Neueste Kommentare