Ein privater Gruppenchat auf der verschlüsselten Messaging-App Signal hat nun gute Einblicke in die improvisierte und intransparente Arbeitsweise der Trump-Regierung im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik geliefert.

Die Diskussion um einen möglichen Militärschlag gegen Houthi-Milizen im Yemen, die in dieser Chatgruppe geführt wurde, zeigt exemplarisch, wie weit sich die aktuelle US-Regierung von etablierten Entscheidungsprozessen entfernt hat.

Ad-hoc-Außenpolitik

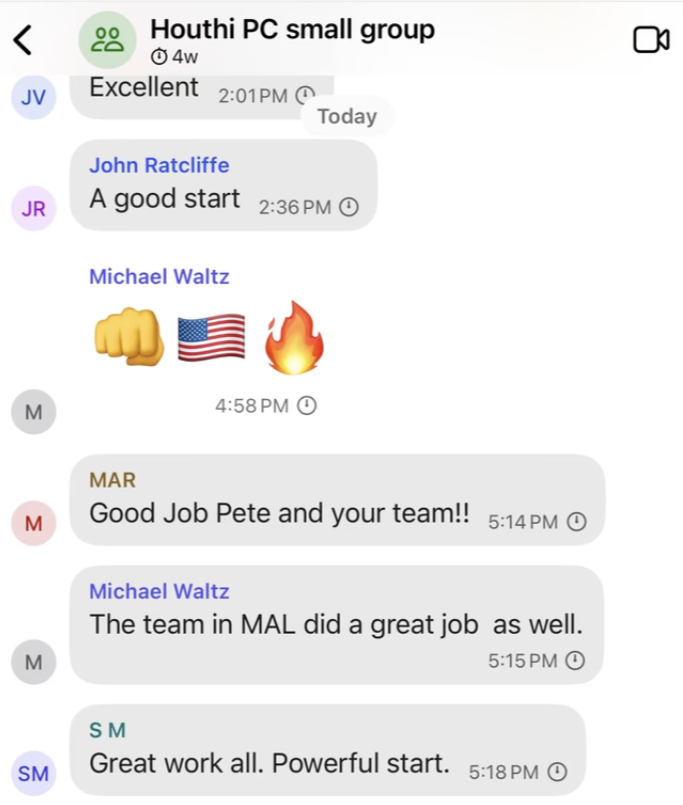

Im Zentrum der Enthüllung steht ein von Trumps nationalem Sicherheitsberater Mike Waltz gegründeter Signal-Chat mit dem Namen „Houthi PC small group“. Ursprünglich als Kanal für Lage-Updates gedacht, entwickelte sich die Gruppe innerhalb weniger Stunden zu einem Ort, an dem über den möglichen Angriff auf die H0uthi-Milizen per Textnachricht beraten wurde – fernab institutioneller Strukturen. Der Vorfall wurde öffentlich, nachdem versehentlich Jeffrey Goldberg, Chefredakteur des Magazins The Atlantic, zur Gruppe hinzugefügt worden war.

Obwohl Präsident Trump später erklärte, der Angriff sei „vollkommen erfolgreich“ gewesen, wirft der Vorgang grundlegende Fragen über die Sicherheitsarchitektur seiner Regierung auf. Die Nutzung eines nicht-regierungsseitigen Kommunikationskanals, kombiniert mit der Abwesenheit formeller Entscheidungsfindung, ist für sicherheitspolitische Fragen höchster Relevanz mehr als ungewöhnlich.

Bruch mit etablierten Verfahren

Während frühere Präsidenten auf die koordinierte Arbeit von Außenministerium, Pentagon und Nationalem Sicherheitsrat setzten, wird unter Trump ein deutlich unorthodoxerer Kurs verfolgt.

Entscheidungsprozesse erfolgen oft spontan, in engem Kreis und auf Basis persönlicher Einschätzungen. Trumps erklärtes Misstrauen gegenüber der staatlichen Verwaltung („Deep State“) hat dazu geführt, dass erfahrene Strukturen systematisch umgangen werden.

Viele der heutigen Top-Berater verfügen über keine außenpolitische Erfahrung. Die Folge ist eine Außenpolitik, die von Widersprüchen und Alleingängen geprägt ist – und bei Verbündeten wie Gegnern für Verwirrung sorgt.

Uneinigkeit im inneren Zirkel

Auch innerhalb der Regierung mehren sich Hinweise auf unterschiedliche Positionen. So äußerte Vizepräsident JD Vance in besagtem Chat Zweifel am Zeitpunkt des Houthi-Angriffs und stellte infrage, ob die Aktion mit Trumps Position gegenüber Europa vereinbar sei. In einem späteren Austausch mit Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb er: „Wenn du meinst, wir sollen es tun, dann los. Ich hasse es nur, Europa schon wieder zu retten.“

Weitere Differenzen traten bei der Einschätzung des iranischen Atomprogramms zutage. Während Nahost-Beauftragter Steve Witkoff sich für eine Überwachungslösung aussprach, forderte Sicherheitsberater Waltz im Fernsehen die vollständige Abrüstung – inklusive Raketenprogramm und Urananreicherung.

Auch zur Ukraine-Politik gab es widersprüchliche Aussagen: Während die Pressesprecherin das Nahen eines Friedens verkündete, erklärte Außenminister Marco Rubio am selben Tag, man sei „nicht einmal annähernd“ so weit.

Radikale Ideen, kaum Widerspruch

Trumps außenpolitischer Kurs ist geprägt von populistischen, oft radikal anmutenden Vorschlägen, etwa der Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen oder der angedeuteten Aneignung Kanadas und Grönlands. Während solche Ideen in seiner ersten Amtszeit noch intern auf Widerstand stießen, begegnet ihm sein jetziges Team mit weitgehender Zustimmung.

Die Überzeugung, außenpolitische Probleme vor allem durch persönliche Verhandlungen („Deal-Making“) lösen zu können, ersetzt unter Trump häufig die gründliche Abwägung geopolitischer Folgen.

Der Signal-Zwischenfall ist mehr als eine Kommunikationspanne, kritisiert das Wall Street Journal. Er lässt eine Regierung auffliegen, in der sicherheitspolitische Entscheidungen ohne institutionelle Kontrolle, ohne klare Kommunikationslinien und teils ohne breite fachliche Beratung getroffen werden. Während einzelne Erfolge – etwa die Freilassung von Geiseln – Trump zugeschrieben werden, überwiegt der Eindruck einer unkoordinierten, impulsgetriebenen Außenpolitik, die zunehmend auch die Verlässlichkeit der USA als Partner in Frage stellt.

Vielleicht doch bewusst mit Falschmeldungen gemacht?